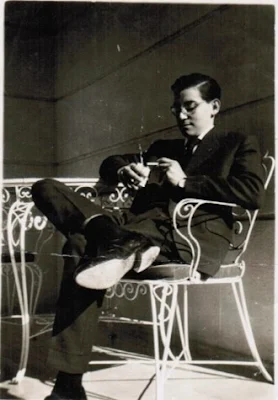

Joaquín Garrigós, Nueva Orleans, 1995.

Joaquín Garrigós Bueno, traductor de lengua rumana

Por Gustavo Garrigós

Cuando hace unos meses Fulgencio Martínez, editor de Ágora, me contó su proyecto de dedicar un número monográfico de la revista a la memoria de mi padre, Joaquín Garrigós Bueno, entonces recientemente fallecido, me alegró mucho este gesto de reconocimiento, tanto por el homenaje que supone a su obra como traductor, como por el espacio para reunir contribuciones y dedicatorias de escritores, colaboradores y amigos a quienes él tanto apreciaba, y que recíprocamente, tanto le han querido. Cuando, seguidamente, Fulgencio me pidió que yo mismo escribiera unas palabras, no pude evitar mostrarme esquivo, pues aparte de un merecido agradecimiento, poco creo que pueda decir o aportar en un terreno literario al que soy ajeno, o a lo sumo, un mero espectador. No sería, sin embargo, justo, hacia quienes amablemente han aceptado participar en este volumen, eludir esta tarea, y es por ello que me he animado a presentar una breve biografía de Joaquín, basada sobre todo en recuerdos, anécdotas y conversaciones con él, y que espero sirva para completar algunos aspectos menos conocidos de su figura.

Joaquín Garrigós nació el 9 de julio de 1942 en Orihuela. El lugar, la época y las circunstancias personales marcaron una trayectoria académica poco corriente para quien luego sería un reconocido traductor. La Orihuela de los años 50 era una pequeña ciudad de provincias con una actividad cultural limitada. Un adolescente imaginativo y perspicaz apenas podía refugiarse en la lectura de libros juveniles y novelas de aventuras, o en el cine y sus programas dobles de fin de semana. En esa época Joaquín era un ávido lector, y también un apasionado cinéfilo, y parte de su vasta cultura sin duda se forjó entre bibliotecas y celuloide. Salvando las distancias, puedo imaginar similitudes con el adolescente miope de la primera novela de Eliade, que devoraba sin cesar libros en su buhardilla de la calle Melodiei.

Joaquín en 1959.

A pesar de ello, Joaquín no fue un estudiante destacado: a los quince años, problemas de salud, el fallecimiento inesperado de su madre y un sistema educativo quizá demasiado rígido, le llevaron a abandonar los estudios, que no retomará hasta los 18 años, cuando tras una conversación con su padre descubra el difícil porvenir que podría depararle en la España de la época. Así, estudiando por libre, consigue recuperar los cursos perdidos, finalizar bachillerato y reválidas, e iniciar la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia en 1963. Mientras, se despierta su interés por los idiomas, comenzando con el inglés, que estudia en una academia de Orihuela y perfecciona durante varias estancias estivales trabajando en Londres. Era uno de los pocos que hablaba inglés en Orihuela, y en ocasiones lo requerían como intérprete cuando algún visitante o comerciante extranjero llegaba a la ciudad. Estas experiencias e intercambios avivarían su interés por conocer otros países y culturas, y aunque en ese momento tuvo que declinar alguna oportunidad, la pasión por viajar sería una tónica general en los años posteriores.

En la España de mediados de los 60, de los planes de estabilización y el desarrollismo, donde por fin aparecía una incipiente clase media, urgía adquirir independencia económica, encontrar un empleo estable y normalizar relaciones afectivas en el matrimonio. Joaquín siguió este camino, y en 1974 se instala en Valencia con su familia, tras ganar unas oposiciones como letrado sindical que conllevarían la estabilidad laboral como funcionario del estado. Sus sólidos conocimientos de derecho le permiten desarrollar su trabajo, pero el gusanillo por la literatura, la cultura y los viajes continúa. Valencia es una ciudad más grande y España está cambiando con rapidez. Se matricula a distancia en la carrera de Filosofía y Letras, que finaliza en 1980 especializándose en Filología Hispánica, con una tesina sobre la introducción a la lengua de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel guatemalteco. Simultáneamente, comienza a estudiar italiano (1977) y rumano (1981), asistiendo como becario a los cursos de lengua y cultura para extranjeros que cada verano organizan las universidades de estos países.

El interés de Joaquín Garrigós por la lengua rumana comienza en esa época. Dejemos que lo cuente él mismo:

“Mi interés por la lengua rumana procede de mis estudios de filología románica, pues el rumano era la única lengua de esa familia lingüística que no conocía. Cuando en el año académico 1980-81 yo seguía los cursos de doctorado en la Universidad de Valencia, se planteó la posibilidad de crear un departamento de lingüística románica y me atraía mucho formar parte de él. Sobre todo, se buscaba gente especializada en la Romania oriental. Teniendo en cuenta que yo dominaba bien el italiano, si conseguía aprender rumano tenía bastantes posibilidades de entrar. De modo que me propuse aprender el idioma y adentrarme en el campo de la lingüística rumana, sobre todo en la diacrónica.

Así las cosas, comencé mi aprendizaje, a finales del año 80, con una gramática de rumano para extranjeros en francés y un diccionario rumano-italiano. Estudiaba yo solo, pues donde vivía no tenía posibilidad alguna de aprender el rumano con profesor. Aquel año me matriculé en los cursos de rumano para extranjeros que organizaba la Universidad de Bucarest durante el verano. La experiencia fue muy positiva, pues, a la par que aprendía el idioma, adquirí gran cantidad de libros que me permitieron conocer todos los entresijos de la lengua desde la época más antigua y su transformación a lo largo del tiempo hasta el rumano actual. Aquello me interesó mucho, pues el rumano presenta un desarrollo muy sui generis y absolutamente distinto de las lenguas románicas occidentales. Por dicho motivo, los años siguientes seguí yendo a Bucarest a los cursos de verano para consolidar y ampliar mis conocimientos tanto de la lengua hablada como de la filología rumana.

Finalmente, aquel departamento no se creó, y constaté que tenía un sólido conocimiento de un idioma al que difícilmente le podría sacar rendimiento. En 1985, dejé de ir a los cursos de verano.”

Joaquín en Bucarest, con amigos lingüistas rumanos, a principios de los 80.

La España de mediados de los ochenta ya había cambiado bastante; hay infinidad de eventos culturales, es posible adquirir libros, cine, música…, de cualquier rincón del mundo, y viajar al extranjero ha dejado de ser un lujo restringido a las clases altas. A finales de 1984 Joaquín Garrigós traslada su residencia a Santa Cruz de Tenerife, donde sigue ejerciendo su trabajo como funcionario del estado. A nivel personal es también otra época, pues se enamora del paisaje canario, natural y agreste, tan diferente del levante mediterráneo. Recibíamos numerosas visitas en nuestro domicilio, no sólo de familiares y amigos peninsulares interesados en conocer las islas, también de algún autor rumano camino del exilio americano, o de numerosos conocidos argentinos que buscaban un mejor futuro en aquella España de finales de los 80. Tengo un recuerdo muy entrañable de esa etapa multicultural en la que yo viví mi adolescencia.

Joaquín en Tenerife, Llano de Ucanca, mediados de los 80.

Joaquín se zambulle en la vida cultural de Santa Cruz, desde los Festivales Internacionales de Música de Canarias, a eventos literarios, en los que conoce a algunas personalidades locales, como el escritor Luis Alemany (recientemente fallecido) o el filólogo Alejandro Cioranescu. No sé cómo inició su amistad con este último, pero supongo que a mediados de los ochenta los rumanoparlantes en Canarias se podrían contar con los dedos de una mano. Don Alejandro Cioranescu era catedrático de Literatura Comparada en la Universidad de La Laguna, además de prestigioso divulgador de la historia de las islas Canarias y cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife. A mediados de los 80 Joaquín había trocado su interés de la lingüística hacia la literatura rumana. Su primer contacto con la novela fantástica de Eliade había sido explosivo:

“En 1984, con ocasión de la clausura del curso del verano en Bucarest, la Dirección nos obsequió con el habitual regalo, un libro. Se titulaba În curte la Dionis y era una recopilación de narraciones fantásticas de Mircea Eliade. Era la primera vez que oía el nombre del gran erudito rumano. El volumen empezaba con Domnişoara Christina. Comencé a leerlo y, desde las primeras líneas, me atrapó y lo leí casi de un tirón…”

No obstante, en Canarias no era posible conseguir tales libros, ni existían traducciones, así que por unos años Joaquín aparcó su curiosidad, y se centró en aprender otras cosas, desde lengua y cultura griega, hasta comenzar una licenciatura en Geografía e Historia. Pero su corazón debía seguir en Rumanía, y a principios de los noventa la geopolítica dio un giro a las cosas. Recuerdo que a principios de los 90 mi padre tenía una beca para una escuela de verano de lengua serbo-croata en Sarajevo. La guerra de Yugoslavia frustró ese viaje, y en su lugar decidió volver a Rumanía, donde apenas había estado desde 1984. Aquí el realismo mágico de Eliade volvió a atraparlo:

“Recuerdo cuando vi en el escaparate de una librería bucarestina de la calle Academiei la colección de literatura fantástica de Mircea Eliade publicada por la Fundación Cultural Rumana, al cuidado de Eugen Simion. Como es natural, la compré y reanudé la lectura que había empezado siete años atrás. La prosa eliadiana me conquistó, su mundo fantástico y mítico me reveló nuevos horizontes y, finalmente, me rendí ante esa pequeña obra maestra que es La ţigănci.”

Dos páginas del manuscrito original de la traducción de “La ţigănci” (La casa de las gitanas), que no llegó a publicarse.

Se acabó el griego, el serbo-croata y los estudios de historia. Volvió cargado de libros y diccionarios rumanos, que leyó ávidamente durante meses, redescubriendo la literatura rumana de entreguerras, y en su afán por comunicarse con alguien que conociera esta obra volvió a reunirse con Cioranescu. Le comunicó a Don Alejandro la idea de traducir al castellano alguno de estos textos, si es que pudieran tener algún interés para el público hispanohablante, y éste le animó de forma entusiasta a iniciar el proyecto, pues en algunos casos se trataba de verdaderas obras maestras desconocidas fuera de Rumanía, que en algún momento tenían que salir a la luz. De modo que en 1992, recién trasladado a Alicante, comenzó a traducir Domnişoara Christina (La señorita Cristina). No fue una labor fácil; por un lado, el cambio de domicilio había trastocado un poco su estilo de vida. Por otro lado, la primera obra nunca es fácil de concluir, y mucho menos de publicar:

“… me convertí en una especie de viajante cuyo muestrario eran las obras de Eliade y empecé a llamar a las puertas de las editoriales ofreciéndoles mi mercancía. Pero eso no era nada fácil, pues un editor es un empresario y hay que someterse a las leyes del mercado. Había que abrirse camino en un mundo dominado, en gran medida, por la literatura anglosajona o, en cualquier caso, por la literatura que proviene de países con lenguas de gran circulación. Ofrecer literatura rumana sonaba a algo exótico en la España del momento. Eliade era conocido por sus trabajos en el campo de la antropología cultural. Los editores podrían considerar la literatura escrita por él como una especie de hobby propio de un intelectual y, por esa razón, no tomarla en consideración…”

Tarjeta de publicación de “La señorita Cristina”, en 1994.

El trabajo dio sus frutos, y en mayo de 1994, en la Feria del Libro de Madrid, la editorial Lumen de Barcelona publicó La Señorita Cristina. Había sido un largo periplo hasta ver su primera obra traducida en las librerías, y el inicio, a los 51 años de edad, de una intensa carrera que durante las próximas tres décadas le llevará a publicar más de medio centenar de libros traducidos, de más de veinte autores diferentes.

El proceso de nacimiento como traductor ha sido lento y tardío, pero muy ilusionante pues en ese momento se abre la posibilidad de desarrollar una vocación, contribuyendo a descubrir, revelar y difundir la riqueza cultural de un país cuyos propios avatares históricos habían mantenido oculta. Queda a los especialistas valorar la calidad de esta obra, que hasta el último momento desarrolló con el entusiasmo y esmero propios de quien ama apasionadamente su trabajo…

Gustavo Garrigós. Fuente: Universitat de València

Gustavo Garrigós, matemático e hijo de Joaquín Garrigós.

________

* Las imágenes del artículo son gentileza de su autor, Gustavo Garrigós.

No hay comentarios:

Publicar un comentario